01.11.2017

Lesezeit: ca. 29 Minuten

Eine inklusive Gesellschaft schätzt zwar die Vielfalt menschlicher Eigenschaften und Fähigkeiten, trotzdem können Behinderung und Migration gesellschaftliche Benachteiligungs- und Ausgrenzungsrisiken darstellen.

Bislang fehlt einschlägige Literatur zum Thema Migration und Behinderung. Fachleute schätzen, dass Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund doppelt diskriminiert sein können. Die Barrieren zum Zugang zu Bildung, Arbeit, Wohnung, Sicherheit und Selbstbestimmung sind für Migranten mit Behinderung noch mal höher als für Nicht- Migranten. Der Fokus in dieser Arbeit liegt vorwiegend auf der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und einem behinderten Kind.

Einleitung

Circa 20 Prozent der deutschen Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Diese Menschen sind seit 1950 zugewandert oder Nachkommen der Zugewanderten. Davon sind etwas mehr als 11 Prozent deutsche Staatsbürger. Aufgeführt wird hier als Quelle das Statistische Bundesamt von 2011. Insgesamt leben über 25 Prozent der Zuwanderer in den Bundesländern Hamburg, Bremen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Nordrhein-Westfalen und Berlin. Vereinzelt liegt der Anteil in einigen Großstädten über 40 Prozent, bei den unter Sechsjährigen sogar über 60 Prozent.

Aussagekräftige Angaben zum Anteil von Menschen mit Behinderung gibt es laut Aussage der Autoren Seifert und Harms nur wenig. Sie erwähnen in diesem Zusammenhang WANSING & WESTPHAL (2012) die auf der Basis des Mikrozensus von 2009 davon ausgehen, dass 11 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund auch eine anerkannte Behinderung haben. Die vorhandenen Daten dieser Quelle beschreiben aber keinen genaueren Personenkreis bezüglich Einflussfaktoren von Behinderung, wie zum Beispiel Eintritt der Behinderung. Weiter fehlen Daten zur Migrationsgeschichte oder rechtlichen Fragen. (vgl. Seifert, Harms 2012: 71f.)

Zudem berichtet man auf der Internetseite der Lebenshilfe e.V. davon, dass beispielsweise in Bereichen wie der Frühförderung, ambulanten Familienhilfe usw., Kinder mit einer Behinderung von eingewanderten Familien einen erheblichen Teil der Klientel ausmachen. (vgl. Brocke, Stolp, Zobel 2017)

Ausgangs- & Problemlage

Bislang fehlt einschlägige Literatur zum Thema Migration und Behinderung, welche einen Überblick liefert, wissenschaftlich beobachtet und ebenso Konsequenzen im Umgang mit dem Thema im Bereich der Behindertenhilfe aufzeigt. Fachleute schätzen laut Aussage der Autoren Halfmann, Schlummer und Terfloth, dass Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund doppelt diskriminiert sein können.

Hinzu kommt die Forderung von der UN-Behindertenrechtskonvention nach inklusiver Gesellschaft, welches eine weitere Herausforderung ist. (vgl. Halfmann, Schlummer, Terfloth 2014: 7)

In der Öffentlichkeit werden Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund als Personengruppe kaum wahrgenommen. Die Autoren Seifert und Harms verwundert es daher nicht, dass in der Debatte bezüglich Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention behinderte Menschen mit nichtdeutscher Herkunft bislang eher nebensächlich diskutiert wurden. (vgl. Seifert, Harms 2012: 72)

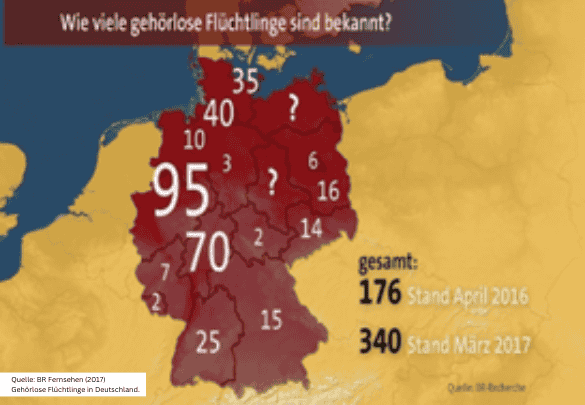

Ein weiteres aktuelles Problem ist außerdem, dass in den letzten Jahren vermehrt Menschen nach Deutschland geflohen sind. Insgesamt mehr als eine Million. Im März 2017 war davon auszugehen, dass ca. 900 Menschen davon gehörlos waren. Viele von ihnen leben in Flüchtlingsunterkünften. Sie sind aufgrund ihrer Behinderung völlig isoliert und bekommen kaum Zugang zu wichtigen Informationen. Sie können sich nicht, so wie die hörenden Flüchtlinge, austauschen und gegenseitig unterstützen. (vgl. BR Fernsehen 2017)

Auch Stefanie Wolff von Aktion Mensch beschäftigt sich in einem Blogeintrag mit dem Thema Migration und Behinderung. Die Autorin berichtet über einen Artikel, den sie gelesen hat, in dem es um einen Akrobaten auf Krücken geht. Dies beeindruckte Wolff und sie beschrieb den türkischen Einwanderer als coolen Typen. Die Beine des Künstlers waren durch eine Kinderlähmung beeinträchtigt. Trotz dieser Behinderung schaffte es der Akrobat mit dem Namen Stix eine gewisse Bekanntheit zu erlangen.

Weiter machte sich die Autoren Gedanken um die Art der Formulierungen in diesem Artikel und ergänzt, dass eben nicht nur die Leistung des Künstlers zählt, sondern auch, dass sie trotz Behinderung und trotz Migrationshintergrund ihre hervorragenden Leistungen erreichen konnten. Zudem fragt sich Wolff, wie es ist, wenn man „der Norm entspricht“ und keine kontinuierlich, herausragenden Leistungen erbringen kann und will. Sie vertritt in ihrem Blogeintrag die Meinung, dass Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund es schwer haben in Deutschland.

In diesem Kontext formuliert sie verschiedene Fragen und interessante Gedankengänge (vgl. Wolff, Decker: 2012):

„Sich im Dschungel der Hilfsangebote zurechtzufinden, fällt schon „Deutschen“ mit Behinderung nicht leicht – aber wie sieht es erst aus, wenn ich die Sprache nicht verstehe? Wenn ich ein anderes Verständnis davon habe, was „Behinderung“ überhaupt ist? Wenn ich kaum Kontakte zu Nicht- Migranten habe? Wenn ich nur auf wenige andere Menschen mit Migrationshintergrund in Selbsthilfe- Initiativen und unter den Fachkräften der Behindertenhilfe treffe? Oder wenn mein Kind zu der großen Gruppe von Migranten gehört, die eine Zuweisung für eine Förderschule bekommen, obwohl sie dort eigentlich gar nicht hingehören? Behindert und Migrant zu sein, das bedeutet doppelte gesellschaftliche Exklusion. Darüber können auch außergewöhnliche Leistungen Einzelner nicht hinwegtäuschen.“

Stand der Diskussion

Die Autorinnen Wansing und Westphal beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Migration und Behinderung und beschreiben in ihrem Buch den aktuellen Stand der Diskussion.

„Sowohl die Auseinandersetzungen mit Behinderung als auch mit Migration werden derzeit wesentlich geprägt durch gesellschafts- bzw. sozial- und bildungspolitische Entwicklungen und Programmformeln des sozialen Zusammenhalts und der sozialen Zugehörigkeit.“ Wansing und Westphal formulieren in diesem Zusammenhang die Fragen, wie beispielsweise vor dem Hintergrund des demografischen, ökonomischen und des sozialen Wandels, Prozesse hinsichtlich von Alter und Migration, veränderter Arbeitsmarktbedingungen , Pluralisierung und Individualisierung, Chancengleichheit hergestellt, Ausgrenzen und Diskriminieren verhindert werden und wirkliche Teilhabe für alle Menschen in allen Lebensbereichen ermöglicht werden kann. (vgl. Wansing, Westphal 2014: 17)

Auch die Autoren Halfmann, Schlummer und Terfloth weisen in ihrem Buch darauf hin, dass über die Themen Migration und Behinderung viel gesprochen wird und sie Gegenstand wissenschaftlicher Forschung sind.

Nimmt man den Begriff Behinderung, wird er im wissenschaftlichen Sinne vordergründig den Rehabilitationswissenschaften und der Heil- und Sonderpädagogik zugeordnet. In diesem Zusammenhang erwähnen die Autoren, dass aus wissenschaftlicher Sicht Behinderung innerhalb dieser Bereiche aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird.

Das Thema Migration wird hingegen in vielen verschiedenen Wissensgebieten angesehen und untersucht. Obwohl diese Thematik, wie schon in der Einleitung beschrieben, sehr aktuell ist, findet man nur wenige Veröffentlichungen zum Thema.

In der Praxis entsteht aber immer mehr Bewusstsein und Handlungsbedarf wird erkannt. Deswegen wurde von den Fach- und Wohlfahrtsverbänden im Jahre 2012 […] „die Gemeinsame Erklärung zur interkulturellen Öffnung und zur kultursensiblen Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund“ veröffentlicht. (vgl. Halfmann, Schlummer, Terfloth 2014: 27 f.)

Weiter kann man feststellen, dass bereits einige Verbände, wie z.B. die Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V., konkrete Hilfen für Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund anbieten. In Form eines Projektes zur Stärkung und Förderung der Selbsthilfe von Angehörigen mit türkischem Migrationshintergrund, wird laut Verfasser der Internetseite seit April 2017 ein Projekt vom Bundesverband der AOK und der AOK Baden-Württemberg gefördert. (vgl. Brocke, Stolp, Zobel 2017)

Darüber hinaus sollte erwähnt werden, dass auch die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) eine Rolle dabei spielt, dass Handlungsbedarf in den jeweiligen Organisationen und Verbänden erkannt wird und entsprechende Maßnahmen initiiert werden. Die Autoren verwiesen hier auf den Artikel 30 Absatz 4 in dem es heißt: „Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigt mit anderen Anspruch auf Anerkennung und Unterstützung ihrer spezifischen kulturellen und sprachlichen Identität […]“ Als Quelle wird hier der Bundesbehindertenbeauftragte genannt. (vgl. Halfmann, Schlummer, Terfloth 2014: 28)

Migrationsspezifische Aspekte unter Berücksichtigung von Behinderung

- Herkunftsland – ethnische Zugehörigkeit – Herkunftskultur

- Kulturelle Orientierung und Behinderung

- Gründe für Migration

- Behinderung des Kindes als Grund, in Deutschland zu bleiben

- Räumliche Aspekte von Migration und Behinderung

- Zeitliche Aspekte von Migration

- Geburtsort des Kindes mit Behinderung (Herkunftsland oder Deutschland)

- Aufenthaltsstatus

- Soziale Dimension im Kontext von Migration und Behinderung

- Zugehörigkeit zur sozialen Schicht im Herkunftsland und in Deutschland

Migration und Behinderung – 3 Fallbeispiele

Anhand von Beispielen soll nun ein Einblick verschafft werden, wie subjektiv einzelne Aspekte in Bezug auf die Faktoren Migration und Behinderung interpretiert werden. Laut Autoren wurden die Beispiele einer explorativen qualitativen Studie zum Thema Migration und Komplexe Behinderung entnommen. Um die Thematik der einzelnen Fälle besser zu verstehen, werden die ausgewählten Familien vorgestellt und einige Daten in Bezug auf den Zusammenhang von Migration und Behinderung aufgezeigt. (vgl. Halfmann, Schlummer, Terfloth 2014: 65f)

|

Frau Barbarez |

|

Herkunftsland: Bosnien |

|

Frau und Herr Barbarez sind im ehemaligen Jugoslawien, in Bosnien, geboren. Das Ehepaar lebt und arbeitet gemeinsam in einer Großstadt in Bosnien in sozial und finanziell gesicherten Verhältnissen. Im Jahre 1989 wird ihr Sohn Rahim geboren, der dem Personenkreis der Menschen mit komplexer Behinderung zugeschrieben wird. In den ersten Jahren nach seiner Geburt nehmen Herr und Frau Barbarez sowohl in Bosnien als auch in den damaligen jugoslawischen Republiken Kroatien und Serbien zahlreiche Therapien- und Fördermöglichkeiten für ihren Sohn in Anspruch. 1992 bricht der sogenannte Bosnienkrieg aus. Herr Barbarez wird in ein Arbeitslager interniert. Nach seiner Entlassung flieht die Familie in eine Großstadt in Nordrhein-Westfalen und erhält Sozialhilfe. |

|

Frau Gomes |

|

Herkunftsland: Portugal |

|

Frau Gomes wird als eine von vier Kindern in Portugal geboren. Im Alter von 14 Jahren bricht sie die Schule ab, um die Pflege erkrankter Familienmitglieder zu übernehmen, und absolviert eine Berufsausbildung zur Schneiderin. Infolge eines Arbeitsangebotes migriert Frau Gomes im Alter von 23 Jahren in die französischsprachige Schweiz. Dort lernt sie ihren heutigen, ebenfalls aus Portugal stammenden, Mann kennen. Nach ihrer Heirat erhält das Ehepaar ein Jobangebot des in Deutschland lebenden Bruders von Herrn Gomes, woraufhin sie 1995 nach Deutschland migrieren. Im Jahre 2000 wird ihr Sohn Daniel geboren, der zum Personenkreis der Menschen mit komplexer Behinderung zählt. Unter anderem aufgrund des aggressiven Verhaltens gegenüber seiner jüngeren Schwester entscheidet sich das Ehepaar Gomes für eine Heimunterbringung des Sohnes, der zu diesem Zeitpunkt neun Jahre alt ist. Frau Gomes geht einer Nebentätigkeit nach, Herr Gomes ist als Lagerarbeiter in einer Fabrik angestellt. |

|

Frau Torres |

|

Herkunftsland: Chile |

|

Frau Torres wird als eines von vier Kindern in Chile geboren. Im Jahre 1973 wird die amtierende Regierung durch einen von General Pinochet angeführten Militärputsch gestürzt. Frau Torres studiert zu dieser Zeit, ihr Ehemann ist erfolgreich als freischaffender Künstler tätig. In Chile lebt das Ehepaar in finanziell und sozial gesicherten Verhältnissen. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Während der Diktaturzeit engagieren sich beide für soziale Projekte und sind in einer Untergrundorganisation im Widerstand aktiv. 1981 wird Herr Torres aufgrund seiner Widerstandsarbeit entführt und fällt einem Erschießungskommando Pinochets zum Opfer. Frau Torres und ihr Sohn fliehen nach Deutschland. 1983 kommt einer ihrer Brüder ebenfalls als politischer Flüchtling und nach Ende der Diktatur auch ihre Mutter nach Deutschland. Während der Zeit im Exil wird Frau Torres‘ Tochter Barbara geboren, deren Vater die Familie nach einigen Jahren verlässt, um in sein Heimatland Nicaragua zurückzukehren. Im Jahre 1992 wird Maria als letztes Kind von Frau Torres geboren. Maria wird dem Personenkreis der Menschen mit komplexer Behinderung zugeschrieben. Von Marias Vater, der ebenfalls als politischer Flüchtling von Chile nach Deutschland migrierte, lebt Frau Torres getrennt. Frau Torres, die aufgrund des hohen Pflegebedarfs ihrer Tochter keinen Beruf ausüben kann, bezieht staatliche Sozialleistungen. Ihr Sohn ist als freischaffender Künstler tätig, ihre zweite Tochter Barbara absolviert ein Studium. |

In dieser Studie wurden Mütter befragt, deren Kinder eine komplexe Behinderung haben und die zum Zeitpunkt der Befragung in Deutschland lebten. Folgend kann man so einen guten Einblick in die Denk- und Sichtweise dieser Menschen bekommen. Für die Fachkräfte der Einrichtungen in der Behindertenhilfe sind diese Einblicke sehr nützlich und hilfreich, um sie besser verstehen und betreuen zu können. Damit der folgende Teil gut zu lesen ist, haben die Autoren die Zitate der Mütter in kursiv geschrieben. (vgl. Halfmann, Schlummer, Terfloth 2014: 67)

Gründe für Migration

Menschen, die bedingt durch Verfolgung aus Kriegsgebieten fliehen müssen, sind häufig traumatisiert. Laut Halfmann, Schlummer und Terfloth liegt der Anteil psychischer Erkrankter bei ehemaligen politischen Häftlingen bei 30-40 %. Aus diesem Grunde sollten die Mitarbeiter sozialer Einrichtung über diese Problematik Bescheid wissen und dementsprechend geschult sein. Nur so können die Fachkräfte der Einrichtungen adäquat Hilfe anbieten und individuell handeln. Weiter schreiben die Autoren, dass die Flucht mit einem behinderten Kind sehr schwer ist. Dazu folgt das Beispiel von Frau Barbarez. Das Beispiel soll aufzeigen, dass in erster Linie das Überleben während der Migration für die Familie gezählt hat. (vgl. Halfmann, Schlummer, Terfloth 2014: 74)

Frau Barbarez berichtet, dass ihr Mann im Krieg in ein Arbeitslager entführt wurde und sie sich um den gemeinsamen Sohn alleine kümmern musste. „Das ist so schwer mit Rahim, das war so schlimm. Ich möchte nicht so gerne davon sprechen. […] Das ist so traurig, aber Gott sei Dank wir leben.“

Frau Barbarez bereitete damals alles für die Ausreise aus Bosnien vor und so flieht die Familie, nachdem Herr Barbarez aus der Gefangenschaft entlassen wurde. Sie erzählt weiter, wie sie ihre Anfangszeit in Deutschland empfunden hat: „schwer, so, so schwer. […] Wenn wir gekommen nach Deutschland, das ist so schwer gewesen – hier mit dem Kind.“

Über die damalige Wohnsituation (Flüchtlingsunterkunft) sagte Frau Barbarez folgendes: „Viele Leute und ein Zimmer zusammen und ein Bad. […] Nicht passend für Rahim.“

Anhand dieses Beispiels kann man erkennen, dass im gesamten Migrationsprozess das Überleben der Familie im Vordergrund stand und trotz der gegebener Umstände die Grundversorgung des Sohnes gewährleistet werden kann. (vgl. Halfmann, Schlummer, Terfloth 2014: 74 ff)

Behinderung des Kindes als Grund, in Deutschland zu leben

Es gibt viele Gründe für migrierte Familien die ein behindertes Kind haben, in Deutschland zu bleiben. Einer der ausschlaggebendsten Faktoren wird sicher das gut ausgebaute System der Behindertenhilfe sein. (vgl. Halfmann, Schlummer, Terfloth 2014: 75 f)

Beispiel

Das Ehepaar Gomes möchte eigentlich wieder zurück nach Portugal, doch aufgrund der schlechteren Bedingungen in Bezug auf die Versorgung von behinderten Menschen entscheiden sie sich dagegen. In Deutschland gibt es in den Augen der Familie bessere Angebote für den Sohn. „Man hat hier in Deutschland alles, was man braucht, wenn man ein behindertes Kind hat.“

Die Familie nimmt verschiedene Angebote der Behindertenhilfe in Anspruch. Diese Angebote sind individuell abgestimmt auf den Sohn und sichern die Versorgung im medizinischen, therapeutischen und psychologischen Bereich. Zudem wird sich die Familie später für eine Heimunterbringung des Sohnes entscheiden. Zum Thema Rückkehr ins Heimatland sagt Frau Gomes folgendes: „Ich schaff das nicht mehr. Alles wieder neu anfangen, mit dem Arzt, mit den ganzen Papieren. Auch wenn es meine Sprache ist.“

Positiv berichtet Frau Gomes weiter über ihre Erfahrungen mit den deutschen Ärzten. „Die kennen genau die Geschichte. […] und man muss nicht immer erklären. […] Das ist sehr schwierig für mich. Und ist auch beschlossen, ich bleib in Deutschland.“

(vgl. Halfmann, Schlummer, Terfloth 2014: 76)

Beispiel

So wie im vorangegangen Beispiel hat auch Familie Barbarez die Behinderung ihres Kindes als Hauptgrund, in Deutschland zu bleiben, formuliert. Von ihrem früheren Leben berichtet Frau Barbarez sehr positiv. „Unser Leben in Bosnien war so schön. Schönes Leben in einem schönen Land. Alle zusammen gelebt und das war so schön, einfach so schön. Und wir hatten alles wie normale Leute hier: Ohne Krieg und Arbeit, Schule, Urlaub, Auto, Haus oder Wohnung und ganz normale Leute und normales Leben. Und danach war der Krieg gekommen, das ist so schlimm.“

Heute beschreibt Frau Barbarez ihr Leben wie folgt: „Wir sind besetzt, den ganzen Tag. Egal wenn wir nicht arbeiten. […] Wir sind besetzt, von morgens bis abends und über Nacht. Wegen unserem Kind und unseren Krankheiten, von mir und meinem Mann.“ Weiter formuliert Frau Barbarez Gedanken wie ihre Zukunft in Bosnien aussehen könnte. „Rahim hat gar nichts in Bosnien, […] keine gute Schule, keine gute Arbeit, keine Medikamente.“

Zugleich formuliert Frau Barbarez wie froh sie in ihrer jetzigen Situation ist, in Deutschland zu sein. „In Deutschland für uns ist so schön Leben. Wegen Krankheit. Das ist unterschiedlich: Vor dem Krieg in Bosnien war so schön. Aber jetzt, nach dem Krieg, das ist so schwer. Was ist, wenn wir nach Bosnien gehen, mit unserem Kind, mit unseren Krankheiten? Das ist schlimm. Ja, ich muss sagen, deutsche Leute sind nette Leute, und schwer ist leben.“

Im folgenden Satz wird noch einmal deutlich, warum es der Familie wichtig ist in Deutschland zu bleiben. „Wegen Rahim, das ist das beste Land, das jemanden dient.“

Laut den Autoren ist die Familie der Meinung, dass die Versorgung durch die gesetzlichen Hilfen für den behinderten Sohn besser sind als in ihrem Heimatland. (vgl. Halfmann, Schlummer, Terfloth 2014: 77 ff.)

Zugehörigkeit zur sozialen Schicht im Herkunftsland und in Deutschland

In diesem Punkt formulieren die Autoren Halfmann, Schlummer und Terfloth Gedanken zur sozialen Situation von Menschen mit Migrationshintergrund. Sie sind der Meinung, dass sich aus migrationsspezifischer Perspektive Unterschiede ergeben in der Zugehörigkeit bezüglich der sozialen Schicht im Herkunftsland und in Deutschland. Weiter schreiben sie, dass sich die Lebenswelt der Eltern dementsprechend aus der Zugehörigkeit zur sozialen Schicht in der Heimat und der in Deutschland zusammensetzt. In der Praxis bedeutet das oft eine Fehlinterpretation seitens der Fachkräfte in der Behindertenhilfe. Die Wahrnehmung der Fachleute bezieht sich vorrangig auf die momentane Lebenssituation der migrierten Personen, wodurch es zu nicht angemessene Verhaltensweisen und Erwartungen gegenüber den Eltern kommen kann. (vgl. Halfmann, Schlummer, Terfloth 2014: 86)

Beispiele

Frau Torres stammt gebürtig aus einer gut situierten Familie. Sie studierte in ihrem Heimatland und lebte dort in abgesicherten Verhältnissen. In Deutschland bekommt sie nun vom Staat finanzielle Mittel und kann aufgrund des hohen Pflegebedarfes ihrer Tochter nicht arbeiten gehen.

Frau und Herr Barbarez waren ebenfalls in ihrem Heimatland finanziell gut aufgestellt und sozial abgesichert. Auch sie müssen bedingt durch die schwere Behinderung ihres Kindes soziale Leistungen beziehen. Die Autoren stellen hier die These auf, dass die komplexe Behinderung der Kinder im unmittelbaren Zusammenhang mit der sozialen Lage der Familien hier in Deutschland stehen. (vgl. Halfmann, Schlummer, Terfloth 2014: 86 f)

Die Autoren fassen abschließend zusammen, dass es für die Mitarbeiter der Einrichtungen in der Behindertenhilfe von großer Wichtigkeit ist, eventuelle Zusammenhänge zwischen Migration, Kultur und Behinderung zu verstehen. Sie können dadurch besser auf interkulturelle Situationen eingehen, beispielsweise mit zielgerichteten Fragen und wenn nötig, individuelle Beratung und/oder Hilfen anbieten. (vgl. Halfmann, Schlummer, Terfloth 2014: 89 f)

Migration und Behinderung im Kontext der Behindertenhilfe

Bis jetzt wurde das Thema Migration und Behinderung im Kontext der Behindertenhilfe in den vorrangegangenen Punkten immer wieder kurz angeschnitten. In diesem Kapitel soll es nun konkreter werden. Die Autoren Halfmann, Schlummer und Terfloth weisen nochmal darauf hin, dass es nicht die eine perfekte Methode in der Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund und einem behinderten Kind gibt, sondern die Situation immer individuell zu betrachten ist. Jede Familie ist anders. Man muss sich beispielsweise die Migrationsgeschichte der Familien anschauen, die Sprachkenntnisse, Bildungsstand, Aufenthaltsstatus usw. Somit haben alle Familien unterschiedliche Bedürfnisse und damit auch andere Anforderungen an die sozialen Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe. (vgl. Halfmann, Schlummer, Terfloth 2014: 94)

Barrieren

Seifert und Harms äußern sich in ihrem Onlineartikel über Barrieren der Inanspruchnahme von Angeboten der Behindertenhilfe aus der Sicht der türkischen Community. Türkische Familien machen sich nur selten Gedanken über die zukünftige Lebenssituation ihrer behinderten Kinder. In der Praxis, beispielsweise bei Beratungsgesprächen zeigt sich das immer wieder. Um diese Aussage zu verdeutlichen zitieren die Autoren hier einen Mitarbeiter der Beratungsstelle und einen türkischen Vater. (vgl. Seifert, Harmes 2012: 75)

„Ich hatte einen türkischen Vater hier, (…) er sprach auch sehr gut Deutsch und hat uns erzählt, dass er ein körperlich und geistig behindertes Kind hat, das mittlerweile 23 Jahre alt ist und immer nur in der Familie drinnen war. Und mit diesem Vater sind wir zu einer Behindertenwerkstatt gegangen (…) und er war so erstaunt, was behinderte Menschen alles machen können. Nach eineinhalb Stunden saß der Vater beim Kaffeetrinken, total überfordert saß er da, mit Tränen in den Augen: Und ich habe 23 Jahre mein Kind zu Hause eingesperrt. (…) Ich möchte sofort eine Anmeldung machen.“

Hinzu kommen sprachliche Barrieren. Sie erschweren den türkischen Familien den Zugang zu wichtigen Informationen.

Weiter berichten die Autoren, dass türkische Familien in der Vergangenheit oft vermieden haben, ihre Probleme hinsichtlich des Zusammenlebens mit einem behinderten Kind öffentlich zu machen. Die Angst als inkompetent zu gelten, hinderte die Menschen häufig daran, Forderungen zu stellen und z.B. Wohnungsangebote zu nutzen. Zudem gab es auch Ängste bezüglich negativer Reaktionen des sozialen Umfeldes, wenn das Kind beispielsweise in eine betreute Wohnform zieht. Laut Aussage der Autoren denken die Mitarbeiter der Beratungsstellen aber, dass sich in der Einstellung zur unterstützenden Angeboten der Behindertenhilfe ein Wandel vollzieht. Hinzu kommen Barrieren, die sich aus soziokulturellen Unterschieden ergeben. (vgl. Seifert, Harmes 2012: 75).

Halfmann, Schlummer und Terfloth formulieren zur Thematik Barrieren der Inanspruchnahme, dass in den Fallbeispielen hauptsächlich zwei Zugangsbarrieren im Vordergrund stehen. Man spricht hier von Informationsdefiziten, sprachlichen und kulturellen Verständigungsschwierigkeiten. (vgl. Halfmann, Schlummer, Terfloth 2014: 95)

Inklusion und interkulturelle Öffnung

Um Barrieren fortschreitend abzubauen, gibt es in den Vereinen und Organisationen der türkischen Community in Berlin bereits verschiedene Angebote für Menschen mit Behinderung. Laut Aussage der Autoren nehmen vorwiegend Menschen mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen diese Angebote in Anspruch. (vgl. Seifert, Harmes 2012: 75)

Die Autoren Halfmann, Schlummer und Terfloth blicken zurück und sind der Meinung, dass eine interkulturelle Öffnung sozialer Dienste und Einrichtungen zu beobachten ist. „Dies gilt auch für die Fachverbände für Menschen mit Behinderung und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, die […] 2012 die Gemeinsame Erklärung zur interkulturellen Öffnung und zur kultursensiblen Arbeit für und mit Menschen mit Migrationshintergrund veröffentlichten.“[1]

Auf dieser Erklärung basiert auf die UN-Behindertenrechtskonvention, die als oberste Ziel eine inklusive Gesellschaft hat. Inklusion wird folglich von Verbänden und Organisationen so definiert, „[…] dass jeder Mensch unabhängig von persönlichen Eigenschaften und individuellen Fähigkeiten, ethnischer und sozialer Herkunft, Geschlecht und Alter vollständig und gleichberechtigt an allen gesellschaftlichen Prozessen teilhaben und sie mitgestalten kann. Eine inklusive Gesellschaft schätzt die Vielfalt menschlicher Eigenschaften und Fähigkeiten als ihren eigentlichen Reichtum (Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung/BAGFW 2012,1).“

Die oben genannte Erklärung beinhaltet folgende Maßnahmen und bezieht sich auf die Verbände, Einrichtungen und Dienste der Hilfen für Menschen mit Behinderung, an Menschen mit Migrationshintergrund und ihre Organisationen, sowie an Politik und Sozialverwaltungen (vgl. Halfmann, Schlummer, Terfloth 2014: 103):

- die Verankerung der interkulturellen Öffnung im Leitbild, im Qualitäts- & Personalentwicklungsprozess,

- die Erarbeitung von Konzepten, Leitlinien und Evaluationskriterien,

- die Förderung und er Erwerb interkultureller Handlungs- und Managementkompetenz,

- die Kundenorientierung und er Abbau von Zugangsbarrieren sowie

- die Kooperation und Vernetzung zwischen Kindertagesstätten, Schulen und Diensten der Behindertenhilfe sowie Organisationen der Migrationsarbeit und den Migrantencommunities (Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung/BAGFW 2012, 4 f.)

Die abgebildeten Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung und Inklusion in Bezug auf Migration und Behinderung stellt für die Einrichtungen und Organisationen der Behindertenhilfe zukünftig eine große Aufgabe dar. Es wird ein langwieriger Prozess mit dem Ziel, Barrieren abzubauen und gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen, sein. (vgl. Halfmann, Schlummer, Terfloth 2014: 104)

Interkulturelle Kompetenz

Es bedarf Interkultureller Kompetenz in Bezug auf die Arbeit mit Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund. Laut Autoren ist es aber unmöglich, ausreichend spezifisches Wissen über die vielfältigen Kulturen, Lebensweisen, Ansichten und Glaubensrichtungen der Migranten zu erlangen. Die Fachkräfte sollten daher ihren Fokus in ihrer Arbeit eher auf die Beziehungsgestaltung legen. So können in Gesprächen die unterschiedlichen Sichtweisen und Hintergründe der Biografie in Erfahrung gebracht werden.

Die Autoren erwähnen in diesem Zusammenhang, dass es hierbei hilfreich ist, wenn man über Länder- und kulturspezifisches Wissen verfügt und politische Rahmenbedingungen kennt. Fachleute sollten dabei aber offen bleiben und nicht von vornerein Situationen bewerten. Denn nicht alles ist auf jeden übertragbar.

„In Anbetracht der bisherigen Ausführungen kann Interkulturelle Kompetenz beschrieben werden als Kompetenz, auf der Grundlage bestimmter Haltungen und Einstellungen sowie Handlungs- und Reflexionsfähigkeiten in interkulturellen Situationen angemessen und effektiv zu interagieren“

Um dies als Mitarbeiter der Behindertenhilfe zu gewährleisten, bedarf es interkulturell kognitive Kompetenzen und interkulturelle Handlungskompetenzen. Weiter schreiben die Autoren, dass diese Kompetenzen zusammenhängen mit Einstellung und Haltung der Fachleute, sowie mit sozialen und kommunikativen Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmalen. Halfmann, Schlummer und Terfloth verweisen hier auf den Autor Gaitanides 2003. (vgl. Halfmann, Schlummer, Terfloth 2014: 106)

Beratung und Unterstützung – Rahmenbedingungen

Oberstes Ziel ist es, Familien mit Migrationshintergrund und einem Kind mit Behinderung schnellstmöglichen Zugang zum Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen zu ermöglichen. Laut Halfmann, Schlummer und Terfloth ist dies im Sinn der interkulturellen Öffnung der Behindertenhilfe. Die Autoren verweisen wie auch schon in vorrangegangenen Punkten hier auf die UN- Behindertenrechts-konvention (Artikel 4, Absatz 1 h,i):

„h) für Menschen mit Behinderungen zugängliche Informationen […], sowie andere Formen von Hilfe, Unterstützungsdiensten und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen;

i) die Schulung von Fachkräften und anderem mit Menschen mit Behinderungen arbeitendem Personal auf dem Gebiet der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu fördern, damit die aufgrund dieser Rechte garantierten Hilfen und Dienste besser geleistet werden können (Bundesbehindertenbeauftragter 2010, 16).“

Wie unter Interkultureller Kompetenz beschrieben, ist es in Anbetracht der Interkulturellen Öffnung wichtig, dass sich die Behindertenhilfe und ihre Organisationen und Einrichtungen weiterentwickeln. Dazu gehört auch die Weiterbildung des Fachpersonals und anderen Mitarbeitern.

Halfmann, Schlummer und Terfloth formulieren diesbezüglich, dass ein Bildungsangebot mit dem Schwerpunkt Interkulturelle Heil- und Sonderpädagogik als zentraler Bestandteil in heil- und sonderpädagogischen Studiengängen, sowie bei beruflichen Ausbildungen und entsprechenden Fortbildungsprogrammen entwickelt werden müsste. Um mit den Familien angemessen kommunizieren zu können, schlagen die Autoren vor, Dolmetscher- und Übersetzungsdienste zu initiieren. Dies würde den Menschen mit Migrationshintergrund den Zugang zu für Angeboten der Behindertenhilfe erheblich erleichtern.

Weiter besteht aus der Sicht der Autoren die Notwendigkeit das Recht auf zugängliche Informationen umzusetzen. Abgesehen von der Klärung der Finanzierung, müssen die beratenden Angebote seitens der Behindertenhilfe alle Familien mit einem behinderten Kind erreichen.

Halfmann, Schlummer und Terfloth weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass empirische Untersuchungen ergeben haben, dass die Familien direkt nach der Geburt ihres behinderten Kindes auf der Suche sind nach entsprechenden Hilfsangeboten, diese aber oft fehlen. Wenn die Kinder eine komplexe Behinderung haben, werden die Familien relativ früh mit dem deutschen Hilfesystem in Berührung kommen, bedingt durch die notwendige medizinische Versorgung. Die Autoren kommen daher zum Ergebnis, dass für diese Menschen z.B. in Krankenhäusern und Kinderarztpraxen ein geeigneter Ort ist, Beratungsangebote zu ermöglichen.

Hinzu kommt der Gedanke, den Familien Berater an die Seite zu stellen. Denn oft fehlt den Menschen die Orientierung und die Selbstständigkeit sich an die entsprechenden Stellen zu wenden, hauptsächlich bedingt durch sprachliche Barrieren. Dies erfordert ein Umdenken und eine Umstrukturierung der beratenden Stellen. Im Gegensatz zu einer Komm- Struktur der Beratungsstellen wäre es sinnvoll eine aufsuchende Arbeit zu implementieren. So könnte langfristig eine gute Versorgung gewährleistet werden.

Wenn Familien sich beispielsweise nicht direkt nach der Geburt für Unterstützungsangebote entscheiden, können sie dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Denn durch einen direkten Berater seitens der Behindertenhilfe, haben Eltern auch zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit auf Angebote (z.B. Frühförderung, Kindergarten, Schule, Arbeit) zuzugreifen. (vgl. Halfmann, Schlummer, Terfloth 2014: 125 ff.)

Beratungsstellen und Vereine

Das im letzten Punkt beschriebene Beratungsangebot für Menschen mit Migrationshintergrund und einem behinderten Kind könnte eine Schnittstelle sein, wo Familien die wichtigsten Informationen bekommen, um ihrem behinderten Kind in Deutschland ein gutes Leben zu ermöglichen. Man spricht hier von Informationen über das Hilfesystem im Allgemeinen wie z.B. Servicesstellen nach SGB, Krankenkasse, Pflegekasse etc. und Informationen zu den verschiedenen Einrichtungen der Behindertenhilfe wie z.B. Beratungsangebote, Frühförderung, Werkstätten für behinderte Menschen/WfbM, heil- und sonderpädagogische Kindergärten, Wohnangebote, Freizeitangebote, Unterstützungs- und Entlastungsangebote.

Dazu kommen rechtliche Aspekte, wie z.B. ein Behindertenausweis beantragt werden kann. Weiter erwähnen die Autoren, dass es wichtig ist, die gesamte Familie einzubeziehen, z.B. mit Selbsthilfegruppen, Mutter-Kind-Kur etc. Optimal wäre es zudem, die Familien nicht nur zu beraten, sondern auch lebenspraktisch zu unterstützen, z.B. beim Beantragen eines Schwerbehindertenausweises, von Hilfsmitteln, Pflegestufen usw. (vgl. Halfmann, Schlummer, Terfloth 2014: 127)

„Zusammenfassend sollte es sich also um ein inhaltlich kompaktes Angebot aus einer Hand handeln“

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. bietet hinsichtlich Unterstützungsangeboten für Familien mit Migrationshintergrund und einem behinderten Kind schön länger konkrete Hilfe an. Auf der Internetseite des Vereins findet man Kontaktdaten der verschiedenen Anlaufstellen. Weiter können sich die Fachkräfte über Links der Webseite Informationen und Wissen zum Thema Migration und Behinderung einholen und sich selbstständig fortbilden. (vgl. Brocke, Stolp, Zobel 2017)

Fazit

Der Fokus in dieser Arbeit liegt vorwiegend auf der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und einem behinderten Kind. Wie die Untersuchung gezeigt hat, spielen die Verbände und Vereine der Behindertenhilfe in Deutschland bereits eine erhebliche Rolle dabei. Beispielsweise bietet die Lebenshilfe e.V. konkrete Hilfen für diese Personengruppe an und initiiert Projekte dahingehend. Allerdings wurde im Zuge der Recherche zu dieser Arbeit deutlich, dass Barrieren immer wieder den Zugang zu Informationen und Hilfen erschweren. Vor allem sprachliche Barrieren verhindern in vielen Fällen die adäquate Versorgung der Familien und ihren behinderten Kindern. Weiter wurde deutlich, dass sich die Behindertenhilfe und ihre Mitarbeiter im interkulturellen Sinne weiter öffnen müssen. Denn aufgrund der dargestellten Ergebnisse kann man sagen, dass zwar Ansätze und Ideen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und einem behinderten Kind zu erkennen sind, diese aber noch lange nicht ausreichen, um alle Familien zu erreichen. Deshalb wurden von der Autorin einige Anregungen skizziert, wie die Einrichtungen der Behindertenhilfe und deren Fachkräfte gezielter an die Familien herantreten können. Die Idee, den Familien beispielsweise einen Berater an die Seite zu stellen, der sie über viele Jahre begleitet und immer mit den wichtigsten Informationen entsprechend der Lebensphasen (Frühförderung, Kindergarten, Schule, Arbeit etc.) versorgt, erscheint als sehr sinnvoll. Inwiefern es solche Überlegungen und Methoden bereits in der Praxis gibt und ob diese bereits umgesetzt werden, müssten weitere empirische Untersuchungen zeigen. Zudem wäre es lohnenswert, zu erforschen, inwiefern konkrete Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter der Behindertenhilfe im Kontext von Migration und Behinderung angeboten werden. Abschließend kann man sagen: nur wenn die Basis mit kulturspezifischen Wissen ausgestattet ist und sich weiterbildet, kann den Familien adäquat Hilfe und Unterstützung angeboten werden und Integration erfolgreich gelingen.

Quellen

bvkm: Düsseldorf: Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte

Menschen e.V. (bvkm) http://bvkm.de/unsere-themen/migration-integration/ [Stand

07.06.17]“.

Brocke, P.; Stolp, A.; Zobel, A.: Lebenshilfe. Marburg:

Bundesvereinigung Lebenshilfe

für Menschen mit Behinderung e.V. https://www.lebenshilfe.de/migration-und-behinderung/

[Stand 17.05.17]“.

BR Fernsehen (2017). Gehörlose Flüchtlinge in Deutschland. http://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/sehen-statt-hoeren/sehen- statt-hoeren-gehoerlose-fluechtlinge-adressen-100.html [Stand 17.05.17]“.

Wulff, St.; Decker, S. (2012): Aktion Mensch. Bonn: Aktion Mensch e.V. https://www.aktionmensch.de/blog/beitraege/doppelt-ausgeschlossen-migranten-mit-behinderung.html

[Stand06.06.17]“.

Halfmann, J.; Schlummer, W., Terfloth, K. (2014): Migration und

Behinderung. 1., Aufl., Stuttgart: W. Kohlhammer

Hirseland, K. (2017): Wahlpflichtbereich 2: Zielgruppe des Managements.

Menschen mit Migrationshintergrund. Studienbrief 2:

Institutionen und Akteure der Integrationsförderung. Studienbrief der

Hamburger-Fernhochschule.

McManama, B. (2015): Wahlpflichtbereich 2: Zielgruppe des Managements.

Menschen mit Behinderung. Studienbrief 2:

Einführung in die Behindertenhilfe. Studienbrief der

Hamburger-Fernhochschule.

Meisen, S. UN-Behindertenrechtskonvention. Online im Internet: „URL:

https://www.behindertenrechtskonvention.info/ [Stand 10.10.17]“.

Seifert, M.; Harmes, J. (2012): Migration und Behinderung.

Teilhabebarrieren und Teilehabechancen aus Sicht der türkischen

Community in Berlin., Berlin:

Praxis und Management.

https://scholar.google.de/scholar?q=migration+und+behinderung++praxis+und+management&hl=de&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjb9MXkvPvTAhXMKlAKHZtjABgQgQMIJzAA [Stand 17.05.17 ]“.

Wansing, G.; Westphal, M. (2014): Behinderung und Migration. Kategorien

und theoretische Perspektiven. 1., Aufl., Wiesbaden: Springer VS

Wikipedia (2016): freie Enzyklopädie. https://de.wikipedia.org/wiki/Behindertenhilfe